2025年11月18日号

(通算25-16号)

農作業事故を防ぐ

このテーマで原稿を書く予定はなかったのだが、2025年11月に道東で一人の酪農経営者が作業事故で死亡した。私自身、交流があり同じ価値観を共有していた仲間の一人であり、その報に触れ非常に驚きショックを受けた。ご家族や同僚、近しい仲間たちの悲しみは筆にするのも難しい。悲しい思いでこの文章を書いている。

多くの農業者は、安全で安心な食品に関わる仕事をしているという自負がある。より良い食べ物を消費者に届ける、そんな思いを持っている生産者がほとんどだろう。一方、実際の仕事の現場ではまだまだ危険なことが多いのも事実だ。そこまでお金をかけられない、人的余裕がないなどの理由があるのだ。

北海道農作業安全運動推進本部の報告によると、令和6年度(2024年度)の負傷事故は全道で年間2,068件。さらに、死亡事故は17件であったという。このデータは、市町村の把握、農業協同組合共済の事故把握に基づくデータなので、それ以外の事故件数はさらにあるということだ。

この把握されたデータだけでも、負傷事故は1日に5件以上も発生していることになる。農協の共済を使わないあるいは市町村も把握しないような軽微な事故はどれほど起きているだろう。また、令和6年は前年(令和5年)に比べ、死亡事故が7件増の17件となったという。そのうち13件(76.5%)が農業機械による事故だ。

最近は多くの農業現場で「GAP(G-GAP、J-GAP)」や「カイゼン」「TQC」などの導入をしている事業所も多いだろう。労働安全をも含めた作業工程の見直しが進んでいる。どのような手法をとっても構わないのだが、何より大切なことは「仕事で事故に遭わない」ということだ。

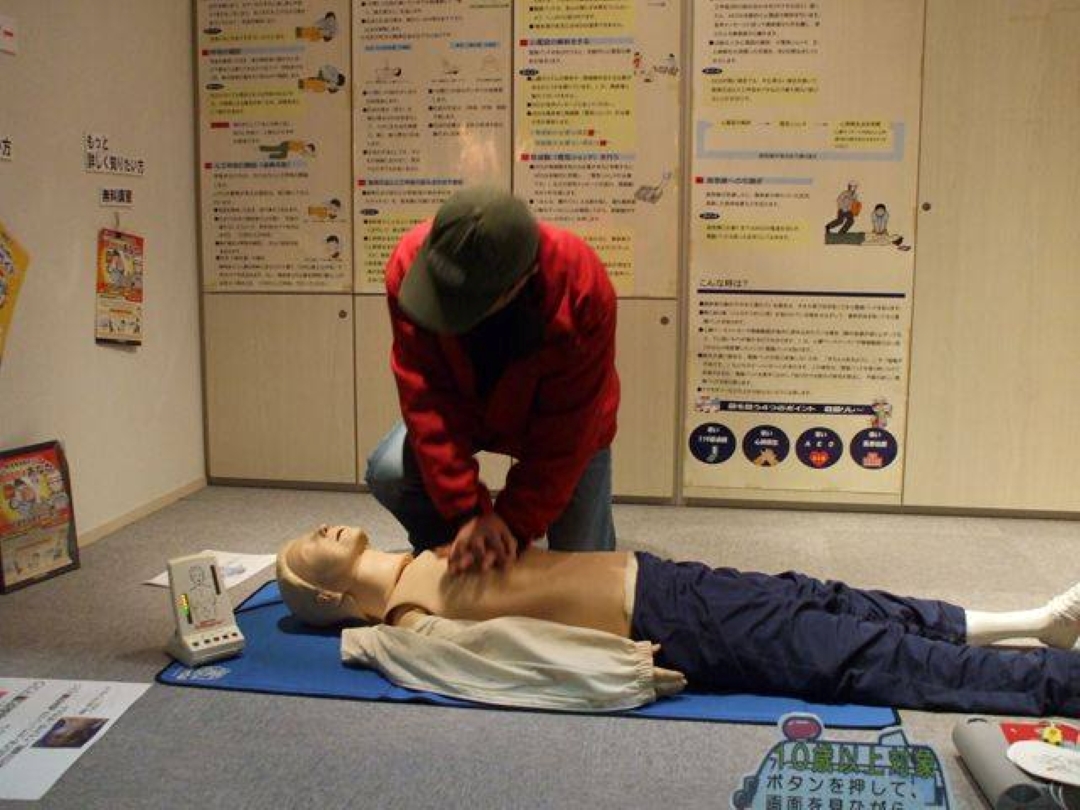

地元のJAや自治体でも作業事故対策の講習などを行っているはずだ。あるいは、最寄りの消防署に相談すると、非常時の研修なども行っている。ぜひとも体験して欲しい。

長年の経験ややり方があるのだろう。しかし、経験は経験として、今一度、自社の自身の安全対策を考え、外部の講習などをぜひ受講して欲しいと切に思う。

また、高所作業などはやはり「ヘルメット」の着用が必要だ。危険物や落下物が発生しそうな場所での作業でもヘルメットは必須だろう。

事故で悲しむ人が出るのは一番避けたいことだ。そして、二度とこのような思いで文章を書きたくはないと強く思う。

(取材・記事:企画室 上野貴之)