*今回の「WEB版HALだより」は、別海バイオガス発電株式会社の小菅加奈子さんにお願いしました。

それでは、この先はレポートになります。

なお、この文章は、筆者及び筆者の所属する団体の見解であり当財団の公式見解ではありません。

別海バイオガス発電(株)と消化液の特徴

レポート 小菅 加奈子

今回は、別海バイオガス発電(株)と消化液(商品名:グングンモピカ)の特徴について紹介します。

最大の特徴は55℃の高温発酵としている点になります。

55℃の高温発酵によりふん尿の中にある雑草の種子は100%不活性化し、さらに、大腸菌/サルモネラ菌等はその後の検査では検出されていません。

従って、発酵が終わった後に使用する「再生敷料」や「消化液」は安心してお使いいただくことができるのです。さらに、別海バイオガス発電(株)では3か月に1度、消化液の菌分析(大腸菌/サルモネラ菌/ヨーネ菌)を実施。再生敷料は月に1度、大腸菌の分析を実施しSNSを通じて公開しています。

また、安全面だけではなく、高温発酵により消化液の腐植物質(腐植酸/フルボ酸)は増加する研究結果もあります。腐植物質は土壌の団粒構造を形成し、発芽や伸長の促進、土壌中の微量要素の活性化を豊かにさせる効果があると言われています。

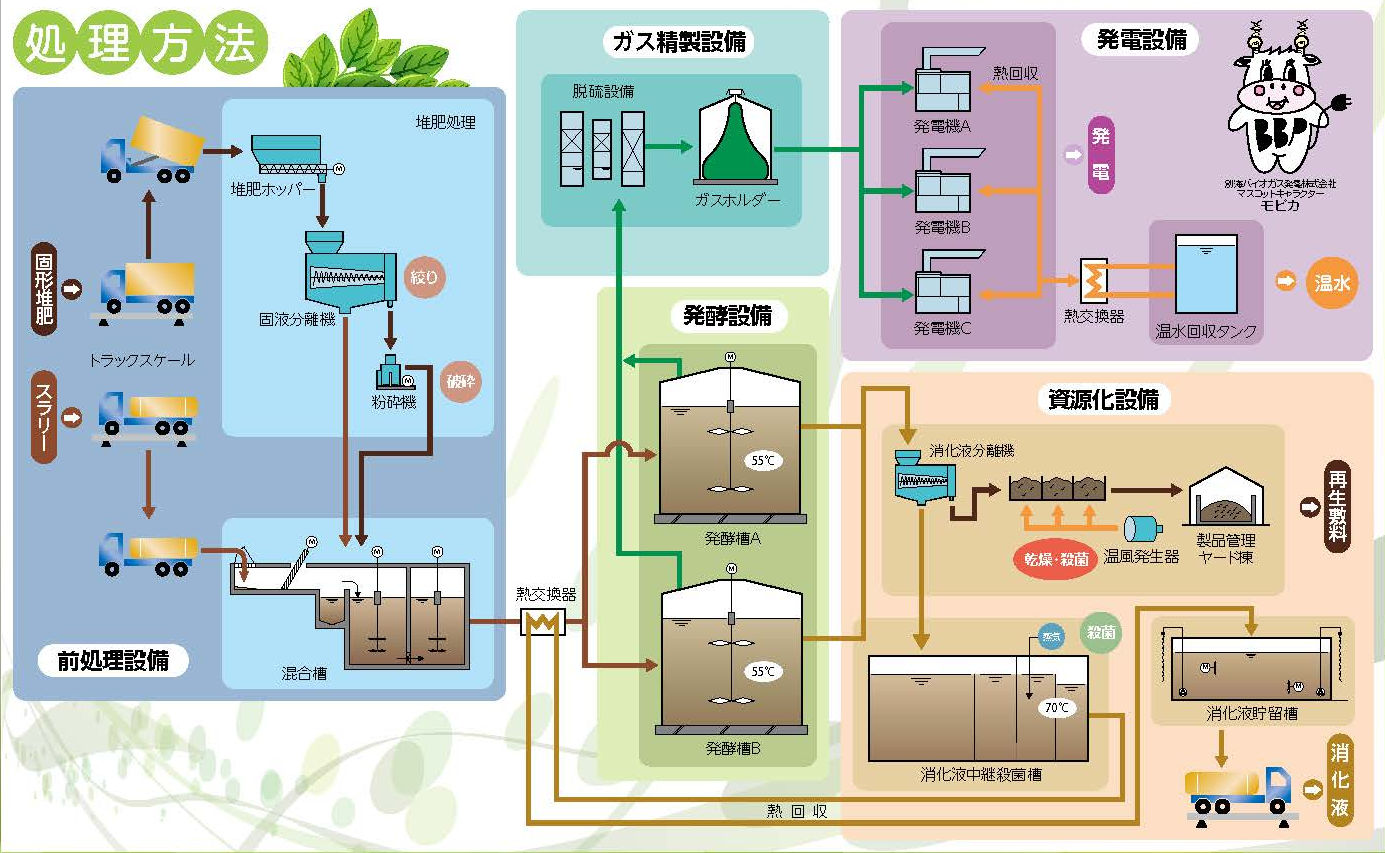

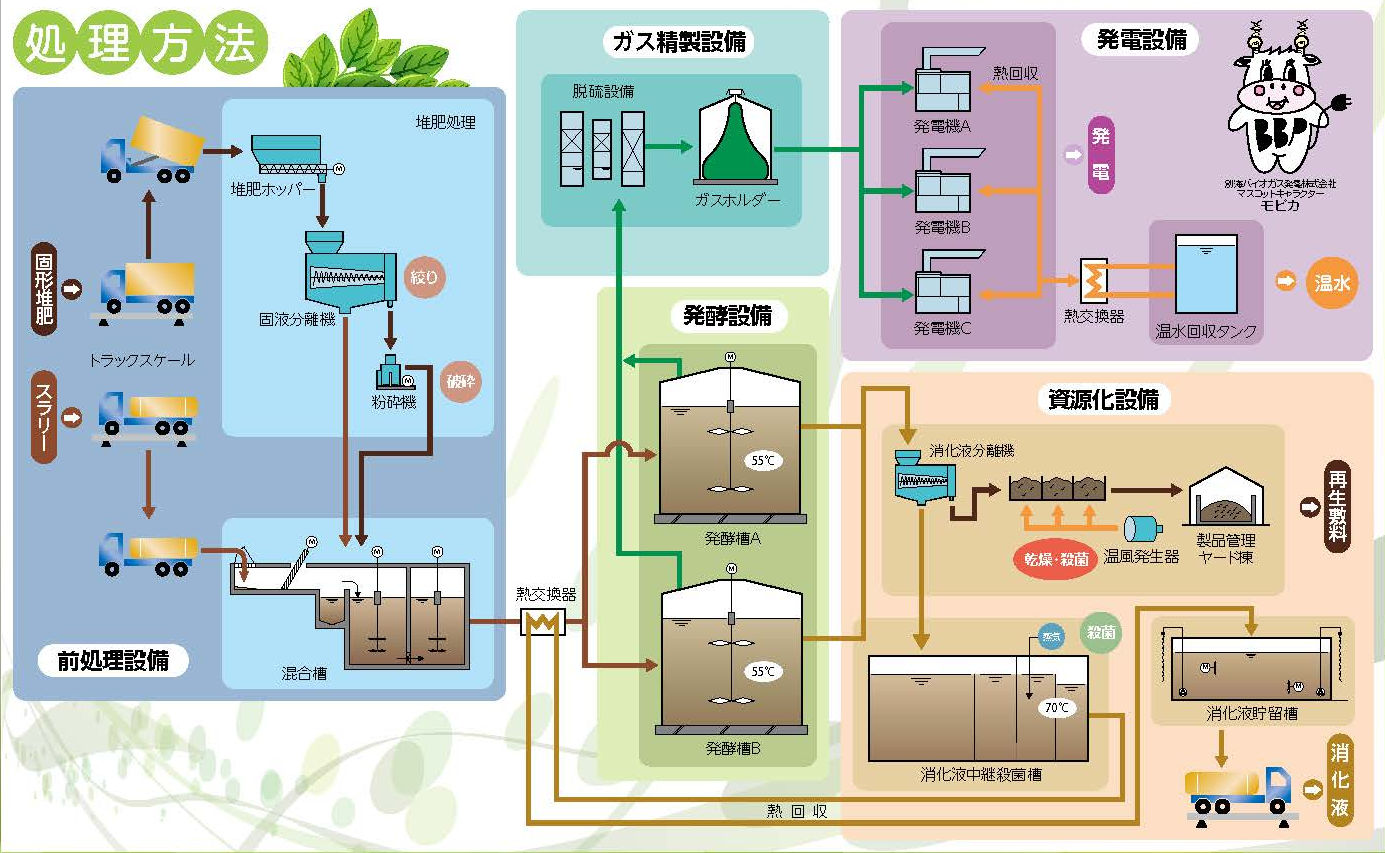

別海バイオガス発電(株)2つめの特徴は固形ふん尿をメインに処理していることです。現在、国内のバイオガスプラントでは、液状のスラリーをメインに処理する方法が主流ですが、別海バイオガス発電(株)では繋ぎ牛舎農家が多いという地域性もあり固形ふん尿をメインに処理しています。固形ふん尿は敷料(寝ワラ)が多く含まれているため、プラント内でワラを細かくするために多くの工程を必要とします。

処理が大変な一方でメリットもあります。発酵が終わった消化液には固形分(ワラ)が多く含まれ液体肥料としての成分数値(N:窒素、K₂O:カリ)が他のバイオガスプラントより少し高くなっています。

元・別海で消化液を利用している酪農家の皆さんは「固形物が多いから即効性だけではなく持続性もあるし、肥料としても効果は十分にある。固形物が多いけど粘性はないから牧草の葉っぱに付着しにくく、サイレージ品質が悪くならない」と好評です。

そんな特徴を持つ別海バイオガス発電(株)の消化液は「グングンモピカ」という名前で特殊肥料登録されています。

腐植物質を含む「グングンモピカ」皆さんも使ってみませんか?

プロフィール

小菅 加奈子(こすげ かなこ)

別海バイオガス発電株式会社 営業部長

URL: https://www.jfe-et.co.jp/bbp/

〒086-0216

北海道野付郡別海町別海2番地

TEL:0153-79-5552 FAX:0153-79-5553

お問い合わせMail:kosuge-kanako@jet.jfe-eng.co.jp

フェイスブック:https://www.facebook.com/profile.php?id=100092262746393

この記事のURLhttps://www.hal.or.jp/column/1972/