筆者の梶山氏は元農水省職員。現在は、千葉県で一般社団法人フードロスゼロシステムズ代表理事、行政書士として活躍中。

最近話題の「乾田稲作」について農業経営の視点からのレポートです。

北海道内でも「乾田」「直播(ちょくはん、ちょくは)」の言葉が一般紙でも見る機会が増えています。

また、肥料などの高騰を受けて新しい農業資材も注目されています。

今回は、経営の観点からの分析です。

なお、北海道での乾田技術を詳しく解説した良書「図説 イネの直まき栽培の手引き」が北海道協同組合通信社から発売されています。

それでは、この先はレポートになります。

レポート:梶山正信

Ⅰ 経営の概況

1.営農場所・労働力構成

(1)今回のテーマである水が無い水田の場所は、岩内郡共和町内にある水田約4ha、メロン約2.5ha、小麦約13ha、カボチャ4.3ha、飼料作物(子実コーン)13ha及びハウス野菜等1.8aを作付けしている「合同会社共和町ぴかいちファーム」。

経営者の山本耕拓・美和子氏ご夫妻+ご両親の4名で家族経営を行っている。

(2)農繁期は、通常3月中旬~10月上旬で、その間はご夫婦2人+ご両親にアルバイト7名の11名で農作業を行っている。なお、現状でのアルバイトの労働の8割は、メロンと米(苗床)の作業になる。

<多くの人が山本耕拓氏からの乾田水田の取組状況説明に集まった>

2.経営の収支等

(1)今年度における作物別の収支割合は、現時点での見込として水田:9.4%、メロン:28.2%、小麦:9.4%、カボチャ:25.3%、飼料作物(子実コーン):7.1%、ハウス野菜等:7.1%に加え補助金という割合になる見通しである。

損益計算書(P/L)から算出したEBITDA(下に解説)は、支出の原材料費、労働費(アルバイトを含む)等の原価から、将来の成長のための投資と考える農業機械等の減価償却費を除いて計算すると、今年度見込収入の45.9%が経営者の山本耕拓・美和子氏ご夫婦での経営力で生み出された結果だと言える。

(解説)EBITDAとは 企業の評価指数の一つで「営業利益+原価償却費」で算定され、企業の収益力を測る指標として活用されています。

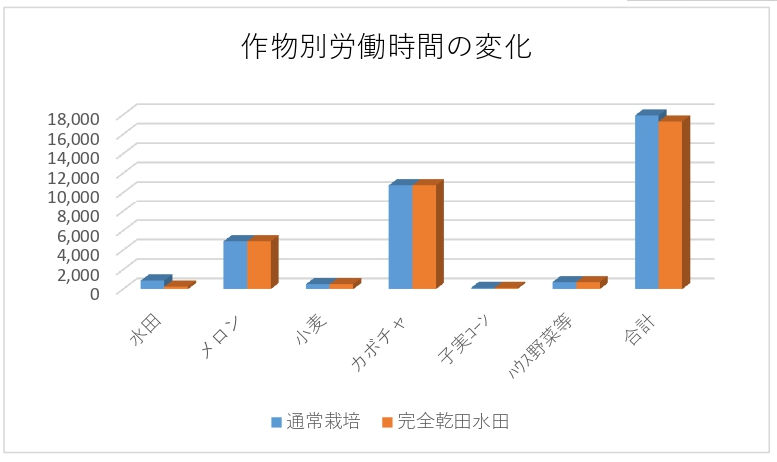

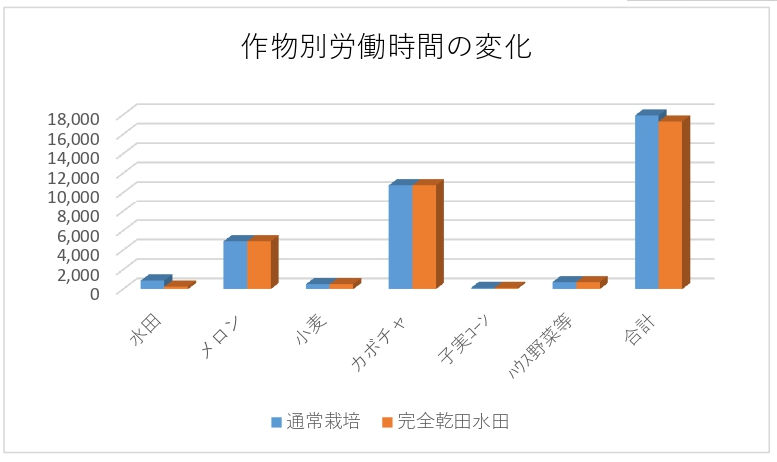

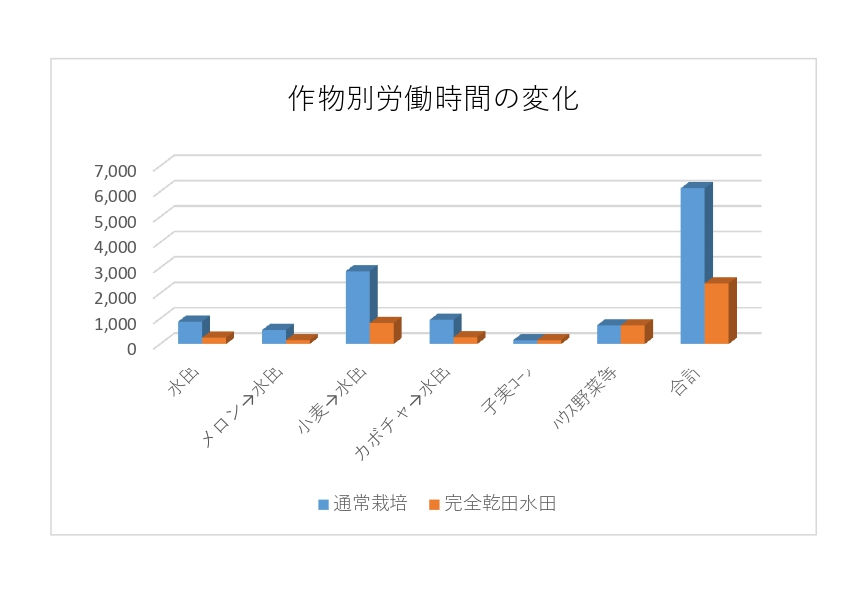

(2)次に、作物別に全国平均での労働時間で分析すると乾田水田:251時間、メロン:4,900時間、小麦:520時間、カボチャ:10,750時間、子実コーン:156時間、ハウス野菜等:736時間となり、合計労働時間は17,312時間となる※1。

これは他の作物(品種、面積など)はそのままとし、水稲を従来の田んぼから乾田水田に変えた場合の労働時間の削減率(労働時間が現状の1/3~1/4に削減)から得られた数値である。グラフは以下の表1。

経営全体での労働時間の変化は、従来の水稲(田んぼ)は17,940時間であったものが乾田水田に変えることで3.5%の労働時間の削減になるものと見込まれる。

【表1】

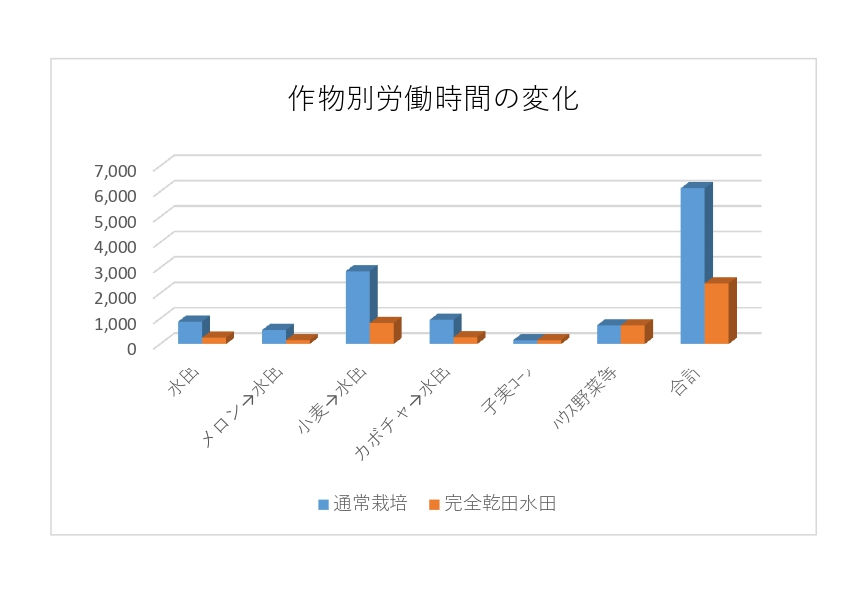

(3)これを、経営者の山本耕拓・美和子氏ご夫妻の意向も踏まえ、現在でも労働時間が少ない子実コーンや自家消費に必要なハウス野菜等は現状のまま維持した上で、他のメロン、小麦、及びカボチャの農地を乾田水田に切り替えたと仮定すると、以下の表2のようになる。

従来の水稲で要していた労働時間6,126時間が、乾田水田に切り替えると3,740時間もの労働時間が削減される可能性がある。

さらにメロン、小麦、及びカボチャの農地を乾田水田にすると労働時間を61.0%も削減できることになる。

現状の労働時間17,312時間が2,386時間になれば経営全体で86.2%もの大幅な労働時間の削減となるのだ。

【表2】

(4)今後の補助金に大きな変化がないと仮定し、メロン、小麦及びカボチャを乾田水田に変えると想定してみる。収入が同等水準だとEBITDAで確認できれば、2,386時間程度の労働時間で今までと同等の収入が得られ、その上、労働生産性の大幅な向上が期待できる。

今後は、この削減できた時間を家庭や子供、自分のための時間として活用することで、今までの農業経営では考えづらい、とても時間と気持ちに余裕がある「経営と生活」が実現できる。まさに、日本の農業界での社会変革(イノベーション)を強く感じている。

(5)生産性指標の比較をEBITDAで行うと、現状の労働時間は合計で17,312時間であり、今年度の時間当たり収入は見込み値で1,706円/時間となるが、メロン、小麦、及びカボチャの農地を乾田水田に切り替えてたとすれば労働時間が2,386時間になることから、時間当たり収入は実に12,362円/時間となり、その生産性指標は7.3倍にも向上することになる。

なお、このことでメロンや苗床の作業のためのアルバイトを雇用する必要もなくなると考えられるので、その分の労働費も削減でき、生産性指標は更に高まると考えられる。

3.農業における水の重要性・困難性

(1)そもそも、基本的に農業には水は不可欠なものである。世界の水の約7割が農業用として使われており、特に日本の歴史そのものである水田は、水と共に存在すると言っても過言ではない。

(2)そのため、水田を中心とした農地の効率化・大規模化のための基盤整備事業において、国は今も多額の補助金を使って整備・造成を行ってきた。これは日本における悲惨とも言える農業における水を巡る人命を掛けた血みどろの戦いの長い歴史があるからだろう。

(3)実際、筆者が現在居住する千葉県の近年での歴史を見ると、今では信じられないようなこともかつてはあったようだ。

(引用)

「千葉の県民気質は陽気で義理人情に熱いが、漁師の気質も混じって血の気が多いなどと言われたりします。水争いも半端ではなく、竹やり、日本刀、時にピストルや猟銃など物騒な武器まで登場します。

明治27年、栗山川(くりやまがわ)の水をめぐって両岸の農民2百数十名が、手に鍬、鋤、竹やり、日本刀、仕込杖などを持ち白装束を着て激突、不幸にも2人の犠牲者を出しています。

また、昭和8年の干ばつでは、ある農民が水利組合長を刀で切りつけたり、農民が大勢押しかけ村長宅から米を強奪したりというような話も残っています。」※2

農林水産省「関東農政局農村振興部HP掲載文引用」

(4)このように、農業においても水を巡って血みどろの戦いが繰り広げられてきた歴史がある。農家は農業基盤整備事業での多額の負担金と共に、地域住民や農家と水を巡ってイヤな思いやトラブルが起きないよう、定期的に共同での農業水路の管理等で、お互いに周りの目を気にするような、周囲からの精神的に強いプレッシャーを受けながら日々の水管理を行っている現実があるとも一部では聞こえる。

(5)この乾田水田で、新技術による全く水を使わない水稲栽培が、これから永続的に可能であるとすれば、この日々の強いプレッシャーからも解放されることが考えられる。農家にとっては、労働時間やコスト削減も大いに助かるが、何よりもこうしたことがとても穏やかな生活に結び付くのだろうと思ってしまう。

<収穫前の乾田の様子。特にひび割れなどはない。2022.09.09撮影>

Ⅱ これからの農業経営が目指すべき方向性

1. 働き方改革と農業経営

(1)周知のように、日本の社会がバブルを含む高度成長期からバブル崩壊による失われた10年が、かれこれ30年にもなる日本経済低迷時代が続いている。が、このコロナによるパンデミック、ロシアによるウクライナへの侵攻が長引く不透明な中、これまでのVUCA時代(注:VUCAとは、Volatility・Uncertainty・Complexity・Ambiguityの頭文字からの造語。予測が非常に難しくなる状況を表す)と言われた世界経済は、更に混沌としながら大きな変革期を迎えている。

(2)その一番の要因は、消費者であるニーズの変化である。消費の主要な層が、戦後の2回のベビーブーマー世代→ミレニアム世代→Z世代に移り、大きな外部環境の変化が起きてることに他ならない。

(3)Z世代が重視するのは、地球環境と心理的安全性であり、そのために日本でも旧来の長時間労働ありきの働き方を改め、家族や子供、またリカレントなどの学びに時間を使える様な新しい働き方を求める動きが強くなっている。

(4)勿論、農業においてもそのことは必須であるから、北海道の、特に今の30代、40代の若手・中堅の農業経営者の意識は、

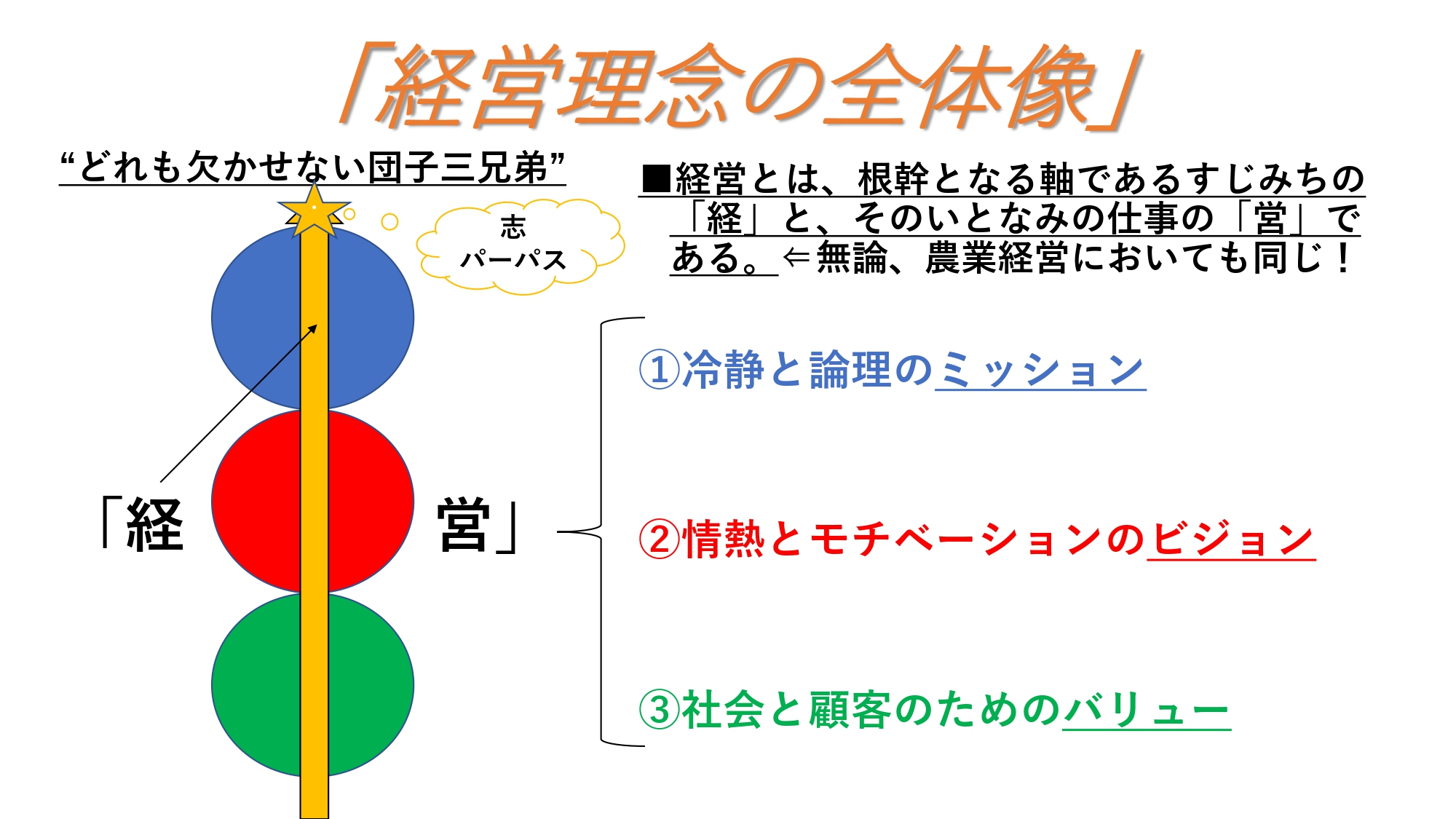

①グローバルに、何よりも顧客が今求めるものを作ること

②それを最短の労働時間やコストで作ること

を何よりも重視してるのではないかと、この現場で強く感じた。

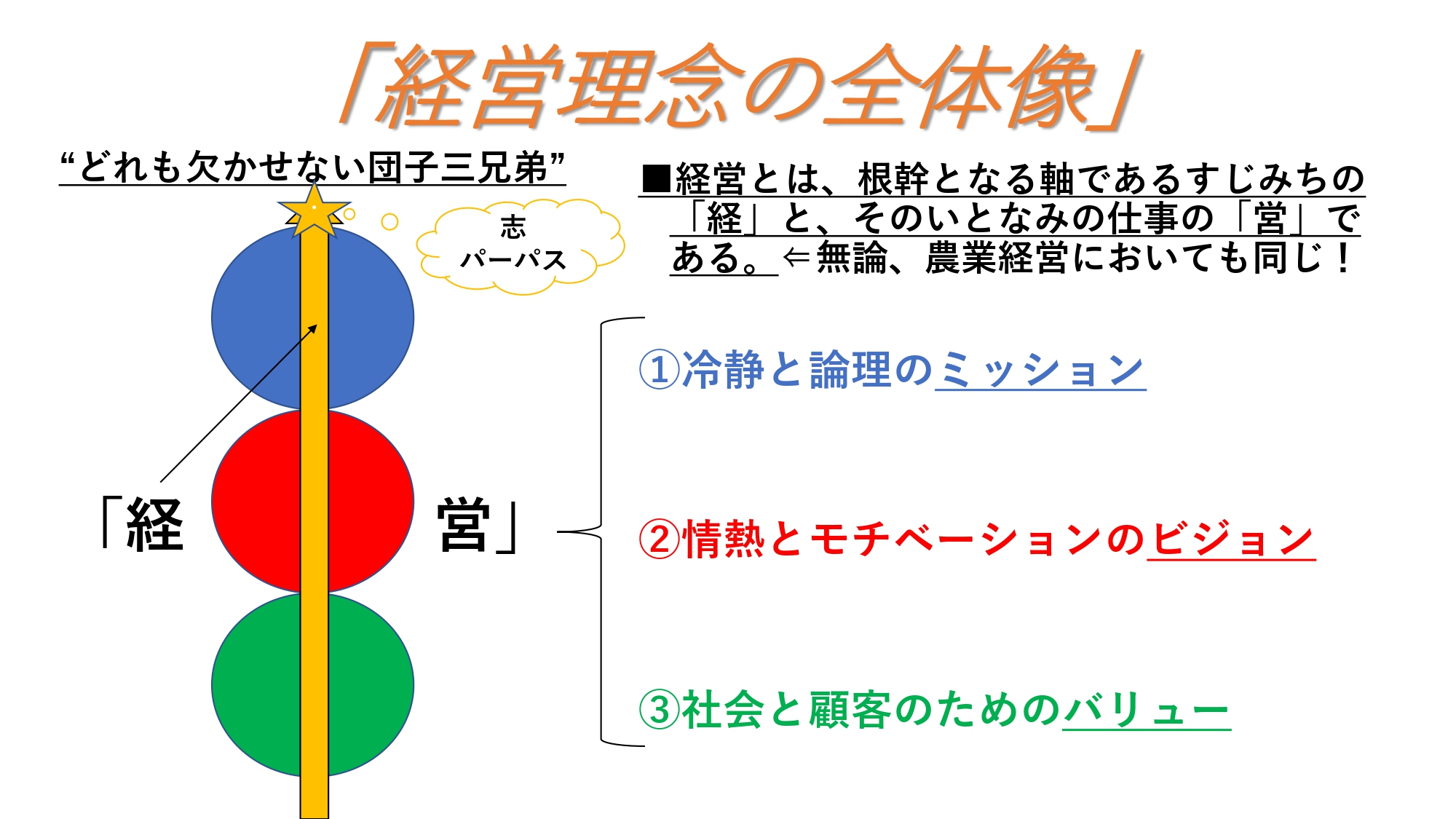

これを「経営」でのミッション、ビジョン、バリューという三大要件とそれを突き通すぶれない軸ということをイメージしたのが、上記の図だ。

北海道の若手・中堅の中核農業者の意識を「経営」で表現すれば、上の全体像で表現できると考えている。

このような経営理念を持った農業経営者が数多居ることを、今回の共和町での乾田水田の取り組みを取材し知った。北海道にはその広大な地域に稲作、畑作を問わず幅広い分野で同じ理念を有する経営者がたくさんいるのだ。そのことが、私にとって一番の驚きであり、大きな喜びであった。

2.ダイバシティ経営とwell-being

(1)グローバル社会においては、LGBTQを差別しない経営、そしてこの日本においても、その意識は企業経営において着実に高まっている。農業においては、多くの分野で「農福連携」のもと、障害者などが農業に積極的に参加することでリハビリテーションや心のケアという農業特有の有用な効果を人の心理的面に与える取り組みが、着実に進んでいる。

(2)勿論、今問題になっているような技能実習生制度のように、一部の心無い経営者による低賃金労働、パワハラ、障害者を安い労賃で働く駒使いのような意識の経営は論外だが、農業においてはこれからもこのような有用な効果をメリットに、他産業よりダイバシティ経営を進め易い産業ではないかとも感じる。

<札幌ミツバチプロジェクトの農福連携の取り組み>

Ⅲ 考察(まとめ)

■これまで、米もそうであるが、多くの日本の果物や野菜が、特に輸出においては手間暇と労働時間やコストをかけて、高級品を高く輸出するという戦略が太宗を占めていた。しかし、それはグローバル資本主義で世界経済が伸びて、そのターゲットなる富裕層が増えていた時代の話である。

■現にウクライナで戦争が起き、コロナの影響が世界で長引く中、既にその時代は終わりを告げている。今はマクロでの地球環境を守り、ミクロでの人としてのダイバシティ経営での働き方、心理的安全性と個人がwell-beingな社会の実現を目指すべき時代に、この日本でも多くの人々の意識が大きく変化していると感じている。

■是非、農業においても、この雄大な農業のキャパシティを持つ北海道から、乾田水田のような今までの常識を覆すチャレンジングな取り組みを知行合一で実現できる山本耕拓・美和子氏ご夫婦のような素晴らしいイノベーターが続々と農業でも生まれることを期待する。それが1次産業の農業の枠だけでなく、工業や商業という2次産業や3次産業にもその枠を超えて、このようなイノベーションが繋がっていくことを、私は願ってやまないのである。

━以上━

<山本ご夫妻にお話を伺う筆者>

本文中の引用、参考文献

※1:農林水産省「稲作の現状とその課題について」、「生産及び統計」、「作物統計」等

※2:農林水産省「関東農政局農村振興部HP掲載文引用」

梶山正信

一般社団法人フードロスゼロシステムズ代表理事(行政書士)

筆者プロフィール

1961年生まれ

2021年まで農林水産省に勤め、現在は一般社団法人フードロスゼロシステムズ代表理事、行政書士として活躍中

この記事のURLhttps://www.hal.or.jp/column/1152/